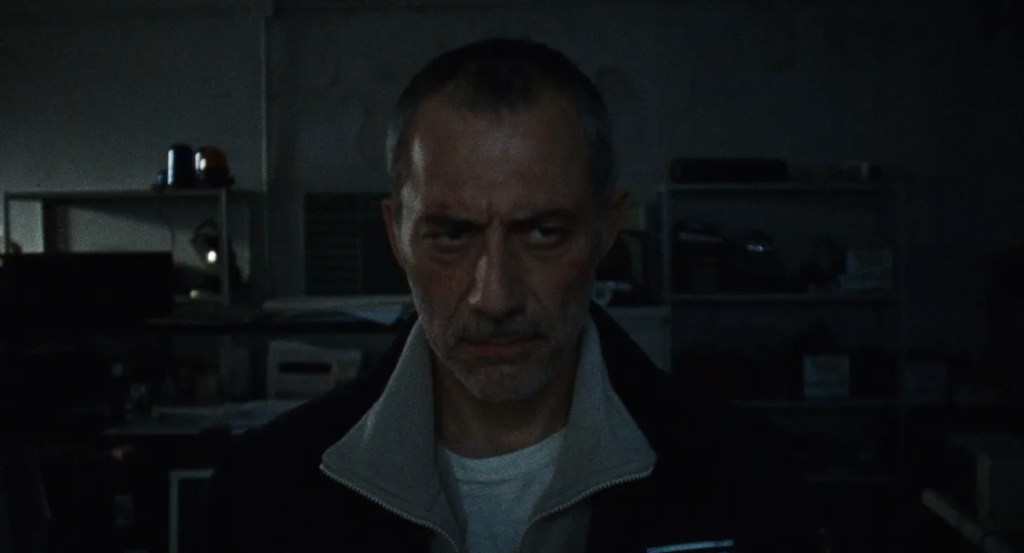

Asfissia, afasia, rarefazione, si respira a fatica nella foschia delle circa cinque ore tirate su nel nuovo progetto filmico, semi-seriale a tratti letterario, dai fratelli D’Innocenzo. Ciò che potrebbe ingannare è la disattesa del trattamento, del collegamento diretto mancante verso le opere del grande scrittore russo che dà il titolo al film. Letterario ci rimane per il suo sprofondare in un racconto epistolare, il killer seriale lascia delle intense lettere sul luogo del delitto, dove alcune corde vengono tirate troppo e certi pensieri e dialoghi fuoriescono come stracci romanzeschi, ritagli sgualciti di monologhi interrotti. È così che ci si esprime nei bassifondi di Dostojeskij, un poliziesco scarnificato e poco indulgente verso il genere, un noir cupo che preferisce immergersi nelle turbe più ricorrenti dei D’Innocenzo. I quali ricorrono a un Filippo Timi chiaroscurale, un mostro di bravura, che interpreta il fracido poliziotto impasticcato Enzo Vitello un tipo che oltre al burrascoso rapporto con la figlia (Carlotta Gamba) dimostra di non avere più niente da perdere. Un detective condannato alla solitudine, malato, che si vorrebbe uccidere (già all’inizio) e dal volto scavato e cangiante, che si contraddistingue dal resto del suo reparto di polizia in cui opera, soprattutto dal rampante ultimo arrivato interpretato da Gabriel Montesi.

Non è ammesso stupore in questa cornice di desolazione, eppure ci sono due battute significative che possiedono la parola “Stupendo” che contrastano tra di loro, la prima è uno dei pochi raggi di luci che illuminano la storia di Enzo, una giovane coppia gli chiede come chiamare il loro futuro nascituro e al secondo tentativo in cui ci si sofferma sul “E se fosse femmina?”, gli risponde sarebbe stupendo, luce, tanta luce, troppa luce, stretta sull’occhio dissolvenza in bianco; la seconda è quando Fabio Bonocore (Montesi) arriva al motel dove ha alloggiato poco prima Vitello e parlando con la signora alla reception al termine della discussione esclama soddisfatto la parola circondato dal buio e illuminato solo in viso, stacco nero. Cosa ci indicano questi due elementi? che la bellezza penetra obliqua cogliendo di sorpresa e stupendo in uno scambio continuo di luce e buio, di bianco e nero, di bene e male, chi predomina vince ma sotto, dietro e di lato, l’altro è sempre presente.

Come in “Favolacce” – i bambini non sono innocenti – sono plagiati e manipolati da cattivi maestri che innestano idee malsane e che li accompagnano in territori orrendi. Nella città dei figli (e dei padri) sbagliati la disperazione è perseverante – la mente è infestata di brutte immagini, sangue, violenza non trattenuta, rigurgiti del proprio male: essere uno sbaglio è il tarlo. L’essere sbagliato, come molte inquadrature sono scelte storte nei raccordi “sbagliati” del montaggio di Walter Fasano, nel graffiato grezzo dei 16 millimetri che slava i colori granulosi, osservare l’interno, andare dentro il contenitore e trovare nel suo vuoto l’abisso – la disillusione – e ciò che rimane fuori è un ellissi – l’indagine procede con vuoti e salti – per step, per incontri sempre più degradati e lerci. Anche i piani sequenza tra Ambra e Enzo agiscono per allusioni e vuoti incolmabili – “un padre e una figlia che non si sono mai visti, quindi nessuno stacco per poter assaporare quei silenzi e cosa contenessero: quante paure, aspettative, rimorsi, quanti non detti. Non vogliamo mai andarcene da lì, c’è bisogno di capire come queste due esistenze si rincontrano e cosa nascondono quei silenzi”.1

La colonna sonora è in gran parte un elettrocardiogramma che va ad andamento lento con accelerate, palpitazioni di percussioni, fischi prolungati e molti silenzi. Negli occhi vuoti e vitrei di una sequenza in cui avviene la maledizione con la bambola vodoo si cela la scena d’orrore più disturbante, i maledetti di una periferia umiliata, sporca, umana. I Paesaggi che rispecchiano i personaggi, il loro marciume come la Louisiana della prima stagione di “True Detective”. Una periferia ammuffita e sordida, demolita, una provincia concettuale che si astrae dal provincialismo per farsi territorio rarefatto e desolato a rappresentazione più che di un luogo, dell’animo corrotto degli abitanti di questo mondo abbandonato. Un deserto emotivo in cui non si ha più nulla da perdere e niente in cui credere. Esistenze flebili sull’orlo di un nichilismo atavico e opprimente, talmente totalizzante da provocare l’annientamento umano attraverso l’abbandono e la soppressione fino al fine vita – fine del Senso della vita / suicidio – divenire il male nullificante, cinico e nichilista che annienta e distrugge tutto ciò che incontra, anche casualmente, assumendo le sembianze del male assoluto, del mostro. – e non può che venire in mente il serial killer Anton Chigurn di “Non è un paese per vecchi” interpretato da Javier Bardem nel film di altri due fratelli cineasti i Coen, che di questo sintomo contemporaneo raccontato da Cormac McCarthy è l’impersonificazione.

“Dostoevskij” è argentiano nel ripescare il macabro contrasto dei disegni infantili, ma attinge sempre dal genere italiano anche l’uso del nome esotico russo, come per l’ignoto nemico criminale Kandiskij nemesi di Franco Nero nel crepuscolare poliziesco “il giorno del cobra” (1980) di Enzo G. Castellari, lì per un astrattismo di presenza, il criminale non è mai mostrato completamente, è il nemico idealizzato mostrato in silhouette o in penombra, nell’opera dei D’Innocenzo invece si cerca il fondo di un idolo inghiottito dall’abisso, la figura sfuggente a cui il nome Dostoevskij è stato affibbiato, sono stati i poliziotti a soprannominarlo così per il suo stile di memorie, quindi un velo nominale, una carica, una maschera da indossare come l’eterno ritornare di Michael Meyers (Halloween). Lui o lei sono Dostoevskij, o meglio creano il mito Dostoevskij procedendo per un bosco buio come il lupo cattivo con cappuccetto rosso. Una favolaccia sporca che si perde immersa nel male di vivere. Nel rabbioso rancore si ricerca la purificazione del male, l’istinto bestiale sopito del bambino dormiente, ma per permettere questo passaggio è necessaria una distanza estrema: la sparizione, scomparire come un fantasma, non farsi più trovare. Abbandonare il mondo fisico per annientarsi e rinascere nel male puro e vedere solo ombre, solo demoni.

- F. e D. D’Innocenzo video Intervista di Francesco Alò su BadTaste.it ↩︎

![[Pluribus: l’AI-deologia della fine]](https://acumedellagrume.com/wp-content/uploads/2026/01/pluribus-finale.jpeg?w=1024)

Lascia un commento