#10: The First Slam Dunk (Takehiko Inoue)

È difficile dare la misura dell’impatto culturale di Slam Dunk sul Giappone degli anni ’90, un fenomeno che, con la pubblicazione del manga prima e l’adattamento a cartoni poi, ha attirato l’attenzione di un intero Paese su uno sport, la pallacanestro, fino ad allora pressoché ignorato; inevitabilmente più ridimensionata la sua popolarità qui da noi, anche se la serie televisiva fu il titolo di punta delle prime, leggendarie stagioni dell’Anime Night di Mtv Italia, allora al suo apice, una vetrina che proponeva a un pubblico giovanile cresciuto tra le infinite riproposizioni edulcorate di Mediaset e delle emittenti locali un repertorio più al passo coi tempi.

A oltre 25 anni dall’ultimo numero cartaceo e dall’episodio animato di chiusura, Takehiko Inoue si rimpossessa della sua creatura dopo infinite trattative e ne trae una versione che non ne è né un remake, né un reboot, ma una sostanziale rielaborazione sotto forma di lungometraggio, uno squarcio sulle storie individuali, poi intrecciate, dei cinque liceali dello Shohoku – con in primo piano non più lo scapigliato protagonista storico Hanamichi Sakuragi, bensì il malinconico playmaker Ryota Miyagi – incorniciate da quella partita contro i rivali del Sannoh che costituiva il climax di tutta la serie: ne risulta allo stesso tempo un fenomenale romanzo di formazione a più facce, fra i più coinvolgenti e toccanti degli ultimi anni, e, incredibile a dirsi, uno dei vertici assoluti di tutto il cinema sportivo.

Il merito sta non solo nell’approccio sensibile e intelligente agli stereotipi dello shonen, che restituisce magnificamente le tensioni, i sensi di colpa, le ambizioni e le amarezze del mondo adolescenziale, ma anche – se non soprattutto – nello strabiliante valore cinetico delle lunghe sezioni di gioco, una combinazione di animazione tradizionale, grafica computerizzata e motion capture che, fra prospettive impossibili, ralenti e accelerazioni, supera per spettacolarità, ritmo e dinamismo qualsiasi alternativa in live-action.

Un grande film, innovativo e appassionantissimo, che ci si ritrova a seguire abbandonandosi al tifo più sfegatato.

#9: Benedetta (Paul Verhoeven)

Ha impiegato oltre un anno e mezzo per essere distribuito – col contagocce, per giunta – nelle sale italiane, quando gli strascichi di sgomento e di indignazione erano già belli che andati e la curiosità del grande pubblico era ormai svanita: un trattamento grossolano, ma inevitabile, per l’ultima provocazione di Paul Verhoeven, che dà seguito alle raggelate perversioni di Elle con un tornado di blasfemia e di sfacciataggine che getta alle ortiche ogni finezza e che fa da sfondo a una scatenata partita a rubabandiera fra il trash e il sublime, fra lo schifo e la bellezza, fra il registro più basso possibile e quello più alto.

La “vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento” – per citare il titolo del saggio che è alla base del film – diventa un pretesto per indagare nelle implicazioni carnali della Fede e nella dimensione religiosa dell’Eros, per ribadire la forza eversiva della passione come reazione più efficace all’ipocrisia delle istituzioni e all’immobilismo delle gerarchie di potere – a partire dalla madre superiora interpretata da una magnifica Charlotte Rampling – ma anche per sviscerare, senza alcun timore di risultare problematico o ambiguo, la profonda natura del femminino: santa, puttana, mistica autentica o scaltra affabulatrice, votata a Dio o devota alle proprie pulsioni, Benedetta è tutte queste cose insieme e nessuna, un enigma che Verhoeven ci sottopone senza, grazie al cielo, indicarci la soluzione.

E così, in questa specie di Showgirls con le suore al posto delle spogliarelliste e il Convento della Madre di Dio di Pescia al posto del Casinò Stardust di Las Vegas si scatena una irresistibile fantasia all’insegna del cattivo gusto che tira uno schiaffo alla costumatezza del cinema contemporaneo, che insegue l’eccesso e lo rivendica, che, in altre parole, se ne frega goliardicamente di tutto: se si sta al gioco, un divertimento senza pari e una delle visioni più liberatorie di queste ultime stagioni, che arriva a mezzo secolo esatto da I diavoli di Ken Russell e ne raccoglie finalmente l’eredità.

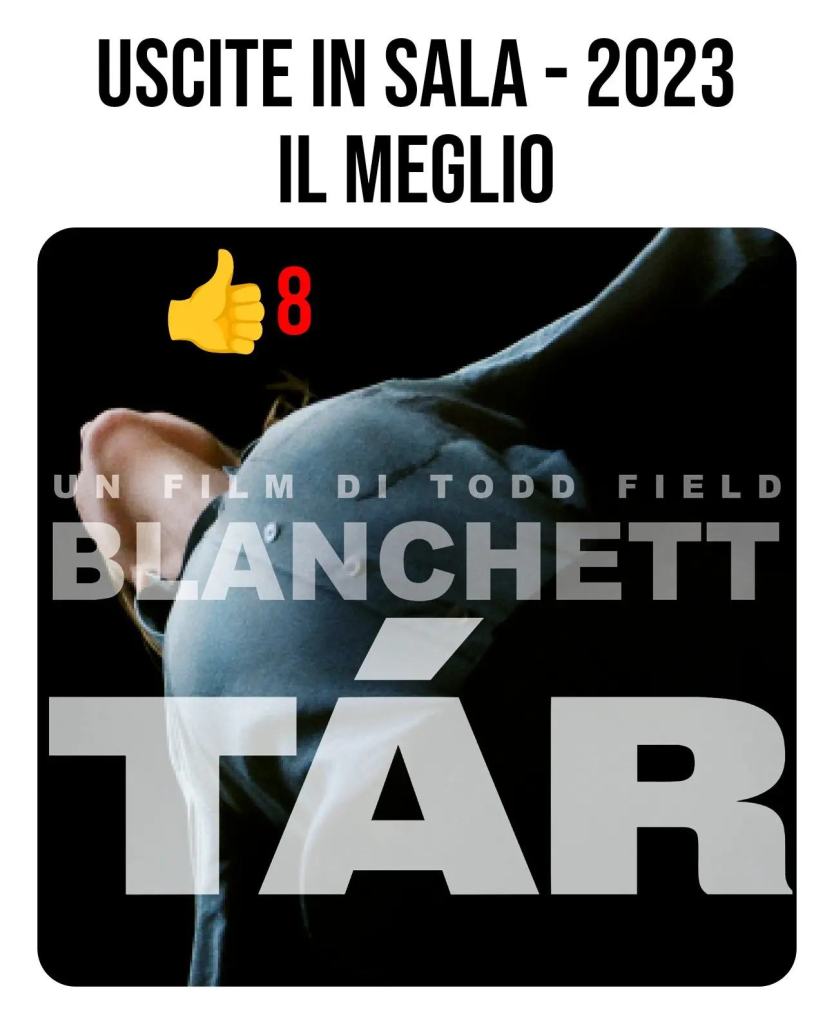

#8: Tár (Todd Field)

Fra le cause che hanno determinato il declino qualitativo medio della produzione USA degli ultimi 10 anni abbondanti ci sono di sicuro la disperata rincorsa all’adesione conformistica alle tendenze morali del momento e la necessità, esasperata dalle condizioni e dai ricatti imposti dalla comunicazione social, di sentirsi dalla parte civilmente giusta della Storia: il cinema di puro intrattenimento si è trasformato in un pedante, artisticamente nullo veicolo di sermoni – emblematico il caso di Barbie -, quello focalizzato sull’attualità è sprofondato agli infimi livelli del film a tesi, subordinando tutto alla semplificazione e all’univocità del messaggio, il genere biografico è diventato agiografico, quello storico ha perso ogni credito votandosi alla dottrina della post-verità, e così via.

Non c’è niente di tutto ciò nello straordinario Tár di Todd Field, il film più problematico fuoriuscito dalla Hollywood post-#metoo, ritratto impietoso dei mostri generati, da ambo le parti della barricata, dallo stato delle cose della società dello spettacolo e dell’arte di quest’ultimo decennio, un clima tossico, venefico, snaturato e sciagurato in cui tutti, alte sfere e pesci piccoli, luminari e impostori, carrieristi ed emarginati, carnefici sistematici e vittime di professione, sembrano essere, se non totalmente impazziti, quantomeno vampirizzati dal loro narcisismo.

E invece di indottrinarci su chi siano i buoni e i cattivi della situazione, Field fa qualcosa che l’America di oggi sembrava non potersi permettere più, e cioè lasciare allo spettatore la libertà di trarre le proprie conclusioni, sottoponendogli quello che è forse il personaggio più rappresentativo dell’immaginario statunitense recente, che vive nell’interpretazione di una Cate Blanchett che, con questo ruolo, si consolida come la più grande interprete di lingua inglese della sua generazione.

Un film complesso, adulto, coscienzioso, ostico e fastidioso, che ci porta a confrontarci – per citare una delle sequenze più memorabili – con gli “architetti della nostra anima”, ci palesa la follia dei nostri tempi e non ci lascia scampo: un grande esempio di cinema.

È stata l’ultima carezza cinematografica del 2023, l’unica uscita di fine anno capace di accompagnare l’atmosfera delle agrodolci giornate di festa, un regalo impacchettato a Cannes e scartato provvidenzialmente a Natale: l’ultima fatica di Aki Kaurismäki si discosta dalle istanze sociali legate all’immigrazione e all’accoglienza dei due film precedenti per tornare a concentrarsi interamente sui disperati di casa propria, riallacciandosi a quella Trilogia dei perdenti realizzata alla fine degli anni ’80, subito prima della sua consacrazione internazionale, ma rielaborandone gli assunti alla luce dei suoi, se non ottimistici, quantomeno speranzosi lavori più recenti.

È l’occasione per raccontare una nuova fiaba proletaria che, se non fosse per le notizie dal fronte russo-ucraino diffuse da una vecchia radio, sembra sospesa nel tempo e nello spazio, immersa in un disagio esistenziale assoluto fatto di mancanza di prospettive, di solitudine, di alienazione e di prevaricazione, popolata da persone, per citare la splendida sequenza musicale con le Maustetytöt, “nate nel dolore e vestite di disillusione”, oppresse dai miseri, piccoli padroni di turno, praticamente dei morti viventi (come quelli dell’amico Jim Jarmusch, affettuosamente omaggiato).

Ed è con questa storia di ultime possibilità e di fiducia ritrovata nell’altro che Kaurismäki firma la sua opera più sintetica, quella che per molti versi riassume e codifica tutto il suo cinema, la sua poetica e la sua estetica, la sua concezione dei rapporti interpersonali e la sua visione del mondo, che dietro la freddezza dei suoi personaggi e dei suoi ambienti nasconde un’umanità e un umorismo pari soltanto a quelli di Chaplin, modello inseguito per tutta una carriera e finalmente raggiunto in un finale sfacciato e indimenticabile, culmine di una tenera e beffarda partita a mosca cieca dei sentimenti.

Un film semplicissimo, lampante e trasparente come la luce del sole, essenziale nel senso stretto della parola, che per essere capito e amato necessita solo della più basilare sensibilità.

#6: Manodopera (Alain Ughetto)

Sorpresa! Il miglior film italiano uscito in sala lo scorso anno non è italiano, o quantomeno non lo è, se non in minima parte, sul piano strettamente produttivo: con Manodopera, Alain Ughetto, personalità da sempre ai margini della florida scena dell’animazione francese, traccia le origini della sua famiglia e ne ripercorre le gioie, i patimenti, i sogni e i lutti, gli episodi salienti, insomma, di una piccola saga di emigrazione, indigenza e sacrifici lunga mezzo Novecento, dagli anni immediatamente precedenti alla Campagna di Libia fino ai primi anni del boom economico europeo.

È con uno stuolo di pupazzi di plastilina e con la tecnica della stop motion che il regista dà vita a un intero albero genealogico di cui ha conosciuto personalmente soltanto l’amata nonna Cesira, promossa a narratrice delle vicende – con la splendida, rincuorante voce di Ariane Ascaride – e a interlocutrice diretta del regista, che cala i suoi personaggi in una serie di ambienti ricostruiti impiegando le pietre, la carbonella, le castagne, i prodotti della terra e tutte le altre possibili risorse naturali recuperate direttamente dalla frazione di Ughettera, sua toponomasticamente ovvia terra di origine.

Il risultato, paragonabile soltanto a un capolavoro come L’immagine mancante di Rithy Panh, è un’altissima operazione di artigianato cinematografico capace di trovare la portata universale di una memoria privata e di coniugare la minuscola epopea di un piccolo nucleo di genitori, figli, fratelli e sorelle con i sommovimenti della grande Storia che, con la povertà prima e con il Fascismo poi, ha sradicato gli Ughetto dalla loro identità di italiani indirizzandoli verso un futuro, inizialmente tutt’altro che facile, in Francia.

Un film disarmante e commoventissimo, che nel giro di poco più di un’ora ci mette di fronte, senza mai farsi pedantemente didattico, alle eredità del nostro passato: cinema fatto di mani, quelle con cui il regista entra discretamente in scena di tanto in tanto, di fatica e di ricordi, una testimonianza inestimabile che andrebbe tramandata di generazione in generazione

![[Pluribus: l’AI-deologia della fine]](https://acumedellagrume.com/wp-content/uploads/2026/01/pluribus-finale.jpeg?w=1024)

Lascia un commento